搜索

想象未来有一天,你开的电动车是氢燃料电池驱动,穿的衣服是用氢气和二氧化碳制造,烧菜的燃气灶不再是天然气而是氢气。

能源转型时代,氢能成为重要的能源解决方案,在实现“碳中和”目标中,发挥至关重要的作用。

北京时间2月14日,复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程全国重点实验室张波教授团队、徐一飞青年研究员团队联合化学系徐昕教授团队在《科学》杂志(Science)发表关于质子交换膜电解水装置(PEMWE)催化剂的最新研究成果,题为《熟化诱导嵌入形成的超稳定析氧反应电催化剂》(“Ultrastable supported oxygen evolution electrocatalyst formed by ripening induced embedding”)。

这一历时三年研发的电解水制氢成果通过创造性的催化剂设计思路大幅提高制氢效率和稳定性为绿色氢能可持续发展提供技术支撑。

图1. 联合团队合影

01 让“麻球”上的“芝麻”更坚固,催化剂中贵金属用量降低85%

随着全球应对气候变化和能源转型的压力日益加剧,绿色氢气作为一种高效、可持续的能源载体,越来越受到关注。在绿色氢气的生产过程中,PEMWE电解水(质子交换膜电解水)技术是当前最为前沿的技术之一,其高效分解水产生氢气的能力使其在全球绿色氢能的产业化进程中占据重要地位。

然而,PEMWE技术的广泛应用仍面临几个技术瓶颈,其中最主要的挑战之一便是催化剂。PEMWE依赖于析氧反应(OER)催化剂,这一催化过程的效率直接决定了整个电解水反应的能效与经济性。目前,铱及其氧化物(IrOₓ)是唯一可以在PEMWE高酸性环境下稳定工作的催化剂。作为一种贵金属,铱价格昂贵,且在地壳中储量极为有限,目前地球上已探明的铱储量仅6400吨,这对大规模部署PEMWE电解水系统构成了巨大的经济障碍。同时,铱基催化剂的催化活性和稳定性尚无法满足未来绿色氢能产业的需求。

图2. 铱/铈嵌入式载体型催化剂

因此,开发一种低成本、高效、稳定的OER催化剂,成为全球学术界和工业界迫切需要解决的核心问题。为突破这一瓶颈,张波团队提出一种创新的催化剂设计方案——将氧化铱纳米颗粒嵌入在氧化铈载体中,形成一种稳定且高效的负载型催化剂,将铱的用量降低了85%,并且大幅提升了催化效率,使器件整体能效提升了65%。

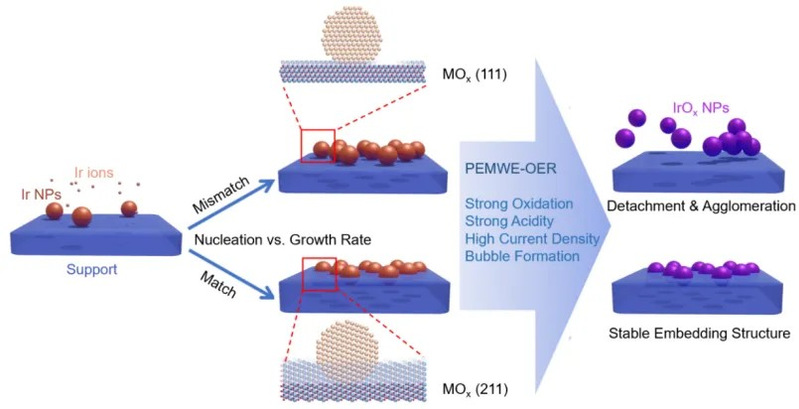

具体而言,研究团队利用纳米晶体在超声和加热作用下发生的自发长大(熟化)过程,通过构建载体生长速率和催化剂成核速率的匹配关系,将IrOₓ纳米颗粒嵌入在氧化铈载体中,形成一种稳定且高效的负载型催化剂,从而大幅提升催化的效率和稳定性(图3)。

图3. 熟化诱导嵌入式催化剂的设计思路示意图

“形象地来说,负载型催化剂看上去就像我们早餐吃的麻球。‘麻球’表面的‘芝麻’就是氧化铱。正是这些‘芝麻’在发挥催化作用。”张波打比方道。但这种结构就导致一个问题——电解水制氢过程中会产生大量气泡,不断冲刷催化剂,导致粘附在“麻球”上的“芝麻”很容易脱落,从而造成催化剂的失活。

如何才能让“芝麻”不容易脱落?张波想到了牙齿:“牙齿是种在牙床上的。如果把‘芝麻’一半嵌在‘麻球’里,一半露在外面,那么即便气泡再怎么冲刷,‘芝麻’也不会轻易脱落了。”

02 理论计算+电镜应用,交叉团队联合验证方法有效性

在“麻球”上“种芝麻”的想法提出后,还需要理论计算团队与实验团队的合作,才能让应用场景真正落地。

在PEMWE电解水制氢系统中,需要通过严密的理论计算让“麻球”生长的速度和表面“芝麻”生长的速度相匹配,才能使其恰好达成一半在外一半嵌入的效果。否则,如果二者的生长速度失衡,可能导致两种情况:一是“芝麻”被“麻球”全部吞掉,丧失催化活性;二是“芝麻”只粘附了一点,导致脱落风险增加。为了得到两者之间匹配的生长速度,化学系徐昕教授团队基于“快慢过程分离”的原则,自主研发了高效算法,实现了百万原子级催化剂在数小时内生长过程的精确理论模拟。理论仿真结果表明,载体高能面的持续生长是将“芝麻”恰好嵌入“麻球”的关键。

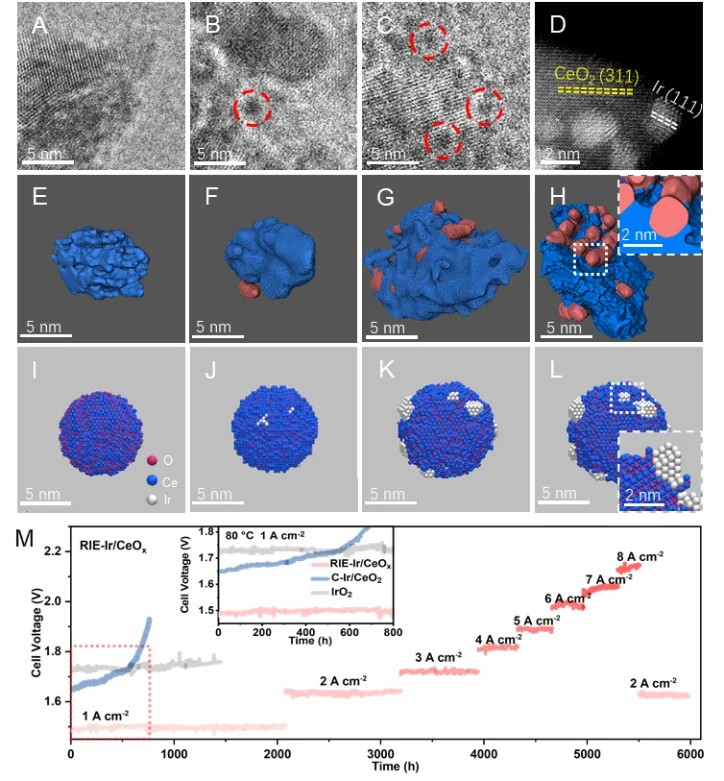

实验上,尖端科研仪器的应用,使得催化剂合成生长过程能够“眼见为实”。基于张波团队提出的假设,利用冷冻透射电镜(CryoTEM)以及冷冻断层扫描技术(CryoET),高分子科学系徐一飞青年研究员通过时间分辨的合成过程,清楚地看到“芝麻”颗粒怎么长大、怎么嵌入。

团队对催化剂在溶液中的形成过程及最终形貌进行了原位高分辨三维观测,有效确认了该合成策略的有效性。得到实验结果与理论全原子动力学蒙特卡洛(KMC)模拟相互验证,确认了载体和催化剂生长速度的匹配是将“芝麻”嵌入“麻球”的决定性因素(图4)。

图4. 新型催化剂形成过程的CryoTEM/ET观测、KMC模拟以及PEMWE工况性能检测

对该催化剂进行长达6000小时的PEMWE工况测试结果表明,合成的嵌入式催化剂有效地防止了铱颗粒的溶解、脱落和团聚,显著提高了催化剂在长期运行中的活性和稳定性。具体来说,在绿氢制备的工业级电流密度(3 A/cm2)下,该催化剂的电池电压低至1.72 V,电压衰减率仅为1.3 μV/h,膜电极中的贵金属负载总量仅为0.4 g/cm2(图3),全面超出美国国家能源局设计的2026年国际指标。根据实验结果估算,由此制备出来的产品寿命高达15年以上。

该成果的三年研发过程,让张波感受到学科交叉合作的重要性:“团队协作相当重要,就像一个水桶,只有每块板都很长,拼出来的水桶才足够高。不同学科背景的团队发挥所长、共同攻关,最终方能解决复杂问题。”

03 上接光伏储能、下接工业脱碳,助力电解水行业降本增效

2020年9月,中国提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。根据国际能源署(IEA)的预测,到2050年,全球氢气需求将达到约亿吨以上,其中大部分来源于绿色氢气。本次研究成果将为实现我国以及全球碳中和目标提供关键技术支撑。

作为国内最早从事电解水研究的团队之一,张波团队持续探索电解水催化机理、推动产学研融合多年。“电解水制氢系统上接规模化的光伏风电储氢,下接工业深度脱碳,关系到国计民生,可以渗透到社会生产生活的方方面面。”张波认为。

图5. 张波教授团队合影

在上游产氢端,风力、光伏发电与核电、火电的一个重要区别,在于受到季节和气候限制,是间歇式发电,不能直接并入国家电网,而电解水制氢系统可以弥补这一短板,将多余电能及时转化为化学能,实现跨季节、规模化的柔性储能。比如,在夏天能量较多时,可以将电能变成氢气储存起来,想用电能的时候再将能量释放出来。

在下游脱碳端,二氧化碳可以和氢气结合变成甲醇、乙烯等各类化学品。从这个角度,工业上有二氧化碳排放的行业,例如水泥、钢铁、石油加工、煤化工等,都可以运用电解水制氢系统产生绿氢,耦合二氧化碳变成高附加值化学品,推动整个工业深度脱碳。

当前,由于催化剂成本较高,PEMWE电解水制氢技术在国内只有3%的市场,而国外则达到了47%。在本次成果基础上,张波团队将致力于将基础研究与产业应用紧密结合,联合企业开展成果转化,提升国内PEMWE技术的市场份额,助力电解水行业降本增效。

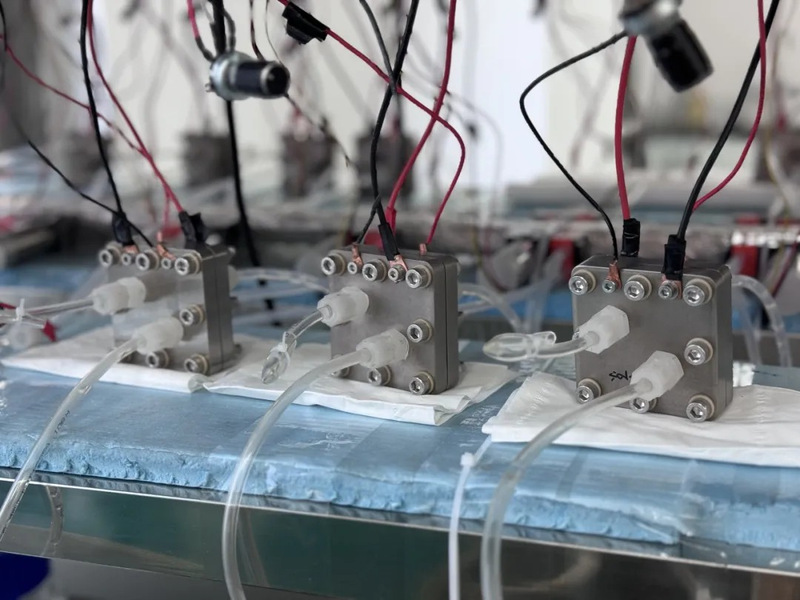

图6. 高通量多通道电解槽测试系统

长远来看,随着PEMWE技不断发展,氢气的应用领域也将不断拓宽,从传统的工业领域到电动交通、分布式发电、能源存储等多个领域,氢能有望成为未来全球能源体系的重要组成部分。

未来,团队计划进一步基于自主建立的中试生产线以及CryoTEM、原位拉曼、全原子KMC模拟等先进研究手段,拓展低成本、高活性、高稳定性的催化剂材料的持续研究,为绿色氢气生产提供更多创新方案,并进一步优化PEMWE系统的其他组件,提高系统整体性能和经济性。

“服务国家重大战略,推进全球能源绿色化,是我们团队一直以来的梦想。”张波期待地说,希望科研成果不仅上“书架”,更能上“货架”。

复旦大学高分子科学系专任副研究员石文娟、化学系青年研究员申同昊为论文共同第一作者,复旦大学高分子科学系张波教授、徐一飞青年研究员、以及化学系段赛青年研究员、徐昕教授为论文共同通讯作者,复旦大学为本工作的唯一完成单位。该研究得到了国家自然科学基金、科技创新2030-“量子通信与量子计算机”重大项目、上海市浦江人才等经费的支持。