搜索

桑榆恰是叙旧时 之一

敬礼,亨利·雷士德先生!

江 明

在多年的研究生涯中,苦思冥想而无果是常态,但偶尔也会有“灵光一现”的幸运。论其效果,小时为投寄文章蹦出一妙题,大时可催生出一个新的研究方向。不过,这是可遇而不可求的。 我退休多年,已享受不到这样的快感。不料近期还真遇到了这等好事,一次“灵光一现”使我与百年前上海滩名人雷士德先生“偶遇”,并不禁沉湎其中。

近4年前,我从学校退休后来到了养老社区。“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,生活清静而悠闲。不甘寂寞的我与几位同样热心的朋友共同举办了“梧桐文化沙龙”活动,主要是邀请上海文化艺术界的学者名家来做讲座。因好多老年朋友对于上海老建筑的故事特有兴趣,我们邀请了Shanghai Daily(上海日报)的主任记者乔争月①老师来沙龙做了两次讲座。一次是讲外滩,一次是讲南京路。她讲这些建筑,不是从建筑学家的角度,而是讲这些建筑后面的人文故事。这一特别的视角使她的报告受到老人们的欢迎。重要的是,在她的两次报告当中都讲到了上世纪上海的大地产商亨利·雷士德。

乔争月在梧桐文化沙龙作报告

亨利·雷士德1867年从英格兰乘货船来到上海,是最早进入上海的外国建筑师之一。他在上海奋斗数十年,打下了一片天地,奇迹般地成了地产大亨,财富列为全上海第三。特别奇特的是,他终身未婚,自然也没有后代。他无车无房,长期住在上海英侨总会的单身宿舍,出门手执雨伞当拐杖步行或乘电车。他是上海总会最老的会员之一,但除免费的圣诞大餐之外,他从不光顾。可以说此人吝啬到古怪的程度了!然而,雷士德1926年去世,他的遗嘱公布时,上海滩为之一震。他留下的遗产达到了1434两白银。他的遗嘱的第一句就是:“约六十年来,我的主要和永久住所一直在中国的上海,现在如此,以后也将如此……。”他决定把遗产几乎全部捐献给上海,兴办教育、医疗和慈善事业。为此,依据其遗嘱建立了“雷士德基金会”。上世纪三十年代,基金会完全按他的意愿建立了雷士德医学研究院,扩建了上海仁济医院。还有他特别关照资助的上海聋哑学校,虹口的黄包车夫会等。以他的基金完成的大事中,影响最为深远的就是建立了雷士德工学院及雷士德中学。

亨利·雷士德(1840-1926)

听乔争月讲雷士德,我很受感动,激起我深深的崇敬之情。这时我突然注意到屏幕上出现了雷士德的英文名字:Henry Lester。 “Henry Lester?为什么我觉得在哪儿见过?难道与我有过交集?”。灵光闪过,我陷入沉思….. 我在哪里“遇到”过Henry Lester呢?他是英国富商,是不是和我去英国的活动有关?

我是1979年作为首批访问学者的一员到英国学习的,为期两年。以后又多次前往合作研究和讲学,留下了大量文件材料。为寻找可能隐匿其中的Lester的踪迹,我查阅了多年的工作笔记,翻找出与英国教授的数百封通讯,逐页浏览。功夫不负苦心人, 我真的发现了35年前的三封信,证实了Henry Lester Trust资助过我,我是他的受益人,Henry有恩于我!

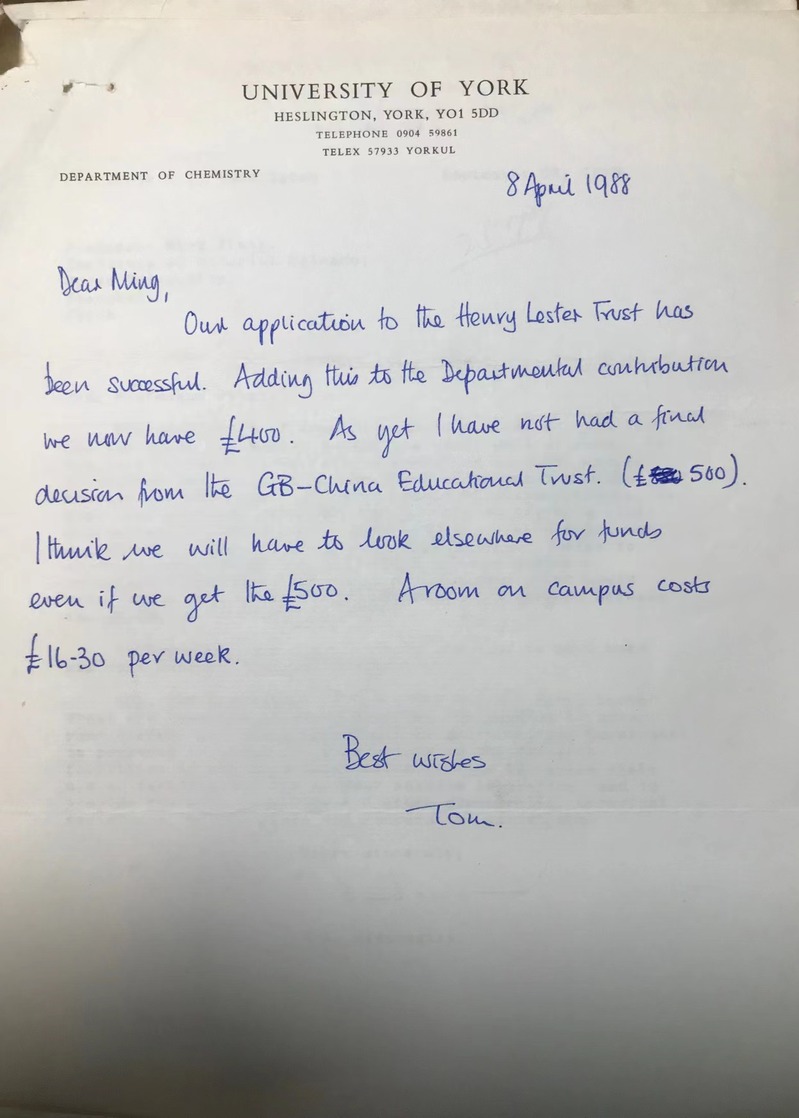

事情要从1987年说起,那年春天,我受德国马普高分子研究所所长Wegner教授之邀去该所访问,为期两个月。我同其它国家的访问学者、博士后和教授同住在一个“大院”里。这时我认识了英国York大学的Tom Halstead 博士,他是马普高分子研究所的Spiess教授的客人。Tom是非常温和、健谈的学者,容易相处,我们一见如故。Tom不是高分子学家,专长是在固体核磁共振的材料应用方面,他们学校也有很好的相关仪器。我们深入交谈后“蹦出火花”,发现可以进行合作,即一起用固体核磁共振仪器来研究高分子工程塑料的共混物的相容性问题。他热情很高,说回英国后为我访英申请经费。其实我对此不抱太大希望,因为那时英国撒切尔政府正在搞‘cut spending’,大学都很穷。Tom回英国后真的向好几个有可能对中国学者提供资助的基金组织提出申请,但都没有成功。直到1988年4月,我突然收到Tom来信,他说很开心,他为我向Henry Lester Trust的申请成功了!

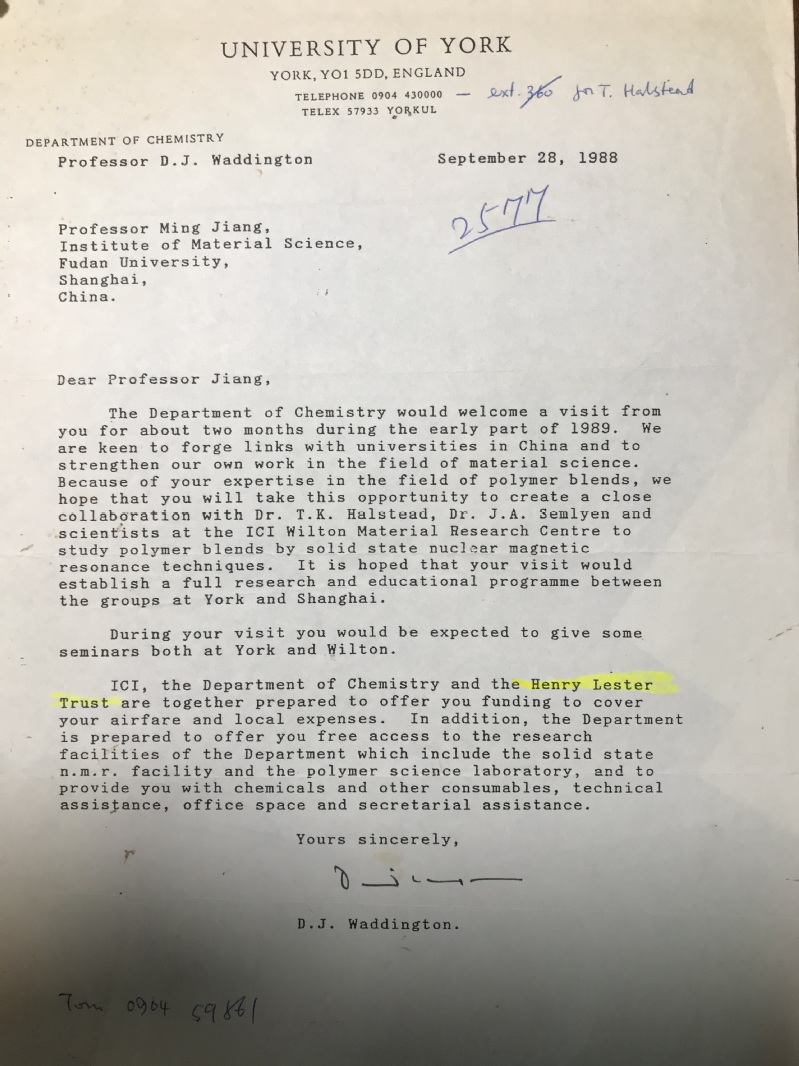

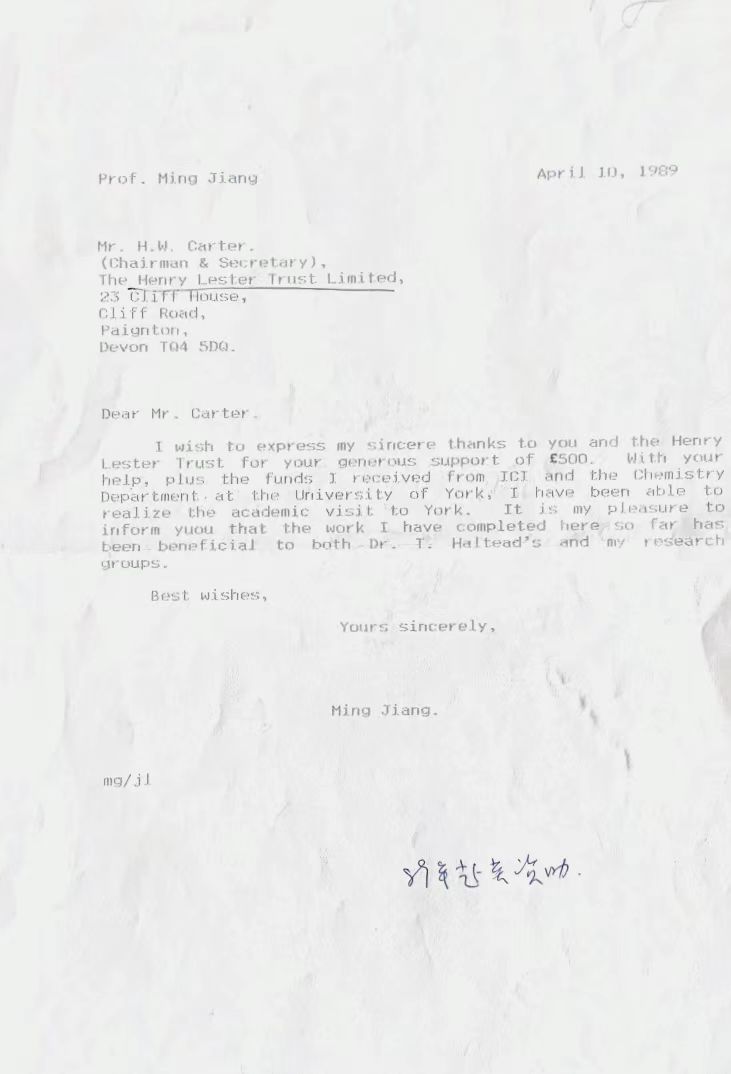

这意外的好消息自然使我非常欣喜,但我也觉得有些不解。专业性的如中英合作基金组织这样的机构都表示无能为力,而这个鲜为人知的Lester Trust却能慷慨解囊呢?我记得后来问过Tom这Trust 是怎么回事,他说也不晓得,只听说这和一个与中国渊源很深的人有关。他说为申请这个基金他多次与这个Trust打电话和通讯,直觉是,在那个office里只有一位老人,在使用一台老式机械打字机工作着(在英国,那时电子打字机已经普及),听上去真有点神秘感。有了这份资助为基础,再加上后来得到的从ICI②及York大学化学系的资助,我的飞机票、食宿、仪器使用、药品等费用都能解决了。于是我在1989年2月到了York,开始了为期两个月的来之不易的合作研究。研究获得了较预期更好的结果。

我和Tom在他家中合影(1989年2月)

Tom来信(1988年4月),告知我成功获得Henry Lester Trust资助

York大学化学系系主任来信说该系和Henry Lester Trust共同支付我的研究费用(1988年9月)

1989年4月我致信雷士德基金会感谢其500英镑的资助,此为该信草稿

自从知道34年前去英国的访问的资助是来自雷士德基金,我更加渴望了解雷士德和他的基金会。所幸国内已出版过雷士德传记,即房芸芳③著《遗产与记忆—雷士德、雷士德工学院和她的学生们》 (上海古籍出版社,2007年)。我很快阅读了全书,对雷士德的一生和他的基金会有了详尽的了解。作为大学教授,我自然特别关注雷士德工学院。这所完全按英国教育制度和方式建立的以建筑和机械等为主的工学院,在上海仅存在10年,一共才培养了约1000名学生(全为男生)。但他的毕业生不仅大都成为后来新中国工业建设的骨干,还出现了中国工程院院士,大实业家,国际大法官和高级外交官等,这是个奇迹般的存在。书中介绍,这些学生出于对雷士德的崇敬和热爱,都自称为Lester Boy。

2004年,在雷士德工学院成立70周年之际已成耄耋老人的Lester Boy们还在上海集会纪念。那时最年轻的‘boy’(估计是雷士德中学的)已是77岁了。如今又有19年过去了。岁月无情,Lester Boy这个独特且优秀的群体终将成为历史。然而,在雷士德工学院消失的40多年后,即1988 年我得到了Henry Lester Trust的资助赴英合作研究,所以我应该是新一代的Lester Boy, 对此,我深以为傲。

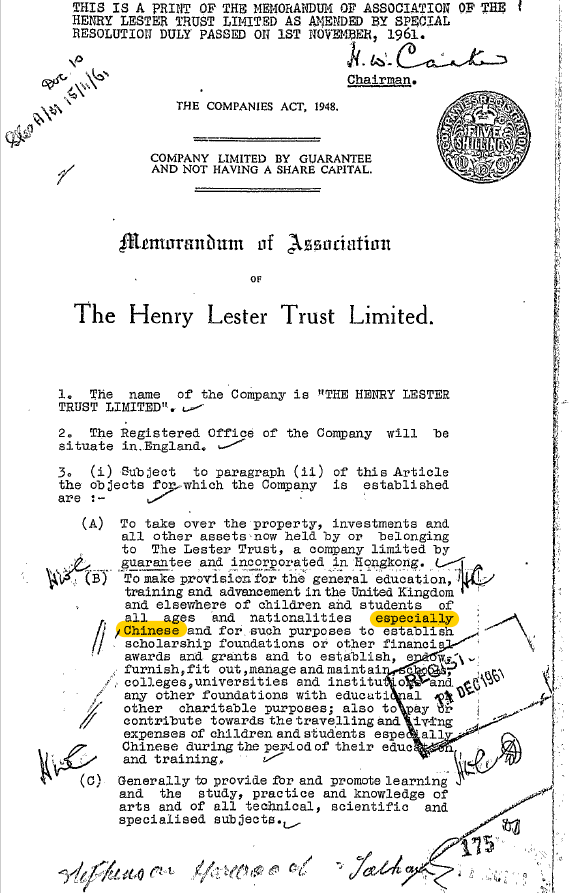

1949年,Henry Lester Trust在上海黯然落幕,房芸芳的传记的叙事自然也到此为止了。作为新一代的Lester Boy,我抑制不住自己了解后续故事的渴望。于是我自己,同时也邀请海外的朋友和学生们一起做了网上调研,很有收获。英国政府网站上的资料显示,雷士德基金会总部首先从上海迁移到了香港,其后于1957年在London申请注册。我们可以看到申请报告和章程的全文。章程表明它的主要宗旨和职能是“为英国和其他地方所有年龄和国籍的儿童和学生的普通教育、培训和发展做出支持,并以此为目的建立奖学金基金会……”;但是该章程没有提到雷士德遗嘱特意关照的捐献用于中国。然而仅4年后,1961年,基金会董事会专门召开会议,并做了一个重要决议,把基金会章程里面规定的基金使用的对象中,特别地加上了‘especially Chinese’。这表明基金会在1961年恢复了雷士德遗嘱的本意,奖学金为中国而设。这一戏剧性变化的背景我们不得而知。我们还查阅到雷士德基金近期的资料,目前拥有资金大概是100多万英镑,每年收入有几万英镑。每年资助20-30人,共6-7万英镑。例如,2021年资助28人,共69002英镑。所以总的印象是,很幸运,基金会还在,但规模已是很小了。

雷士德基金会1961年章程,加上了“特别是中国人”

乔争月获悉我是上世纪八十年代雷士德基金的受益人后,立即转告房芸芳;其实,作为雷士德传记的作者,房老师一直都想找到雷士德基金会资助的中国学者,但是始终未能如愿。我这个新一代Lester Boy的意外出现,让她俩都很兴奋。于是我们约好见面,好好谈谈雷士德。我提议就在近日完成修缮的雷士德工学院会见。因为上世纪五十年代改作为上海海员医院的雷士德工学院的大楼,我心仪已久。记得当年我从学校到市区,常会从那里经过。在那位于虹口的商丘路和东长治路的弧形的交接处,马路只有两车道宽,周边全是一片矮平房,但却耸立着这么一幢气势恢宏的大楼。见到那高耸于大楼中央的穹顶,独特的尖券门廊和精致的外墙装饰,我总是在猜想,他究竟有一个怎样不平凡的身世?

修缮后的雷士德工学院大楼(周边道路经拓宽),取自网络

2023年9月11日下午我终于步入了这仰望多年的工学院大楼,我觉得我走到了离Lester先生最近的地方了!在这里,我和两位研究雷士德的专家一起交换心得,分享信息,向雷士德先生表达敬意,心情激动。我向两位坦言,对于雷士德基金值得我们进一步了解和研究的问题还很多。特别是,从1957年基金会在London注册开始到1977年的20年之间,中英之间极少民间的文化交流,也没有自费留学英国的中国学生。那么在这个期间,基金会是怎么坚持下来和运作的?我希望专业的研究者可以把雷士德基金会如何在中国这个特殊政治时期的运作与生存的问题做深入研究,这会是一件很有意义的一件事。还有,按照基金会目前的公报,改革开放以来,受益的中国学者累计起来也应有千人之众,这是新一代的Lester Boy,但是,我相信他们中的绝大多数和我过去一样,并不晓得雷士德,这个情况应该改变。

同时,我还有一个想法,几近天真:目前的雷士德基金资金总数仅100多万英镑,对于一个基金会来说实在是太有限了。那么,在雷士德精神的感召之下,我们国内的企业家慈善家们是否能向雷士德基金注入新的血液,让其长久运转下去乃至兴旺发达起来?

访谈结束,我们一起参观了修缮后的雷士德工学院。我很荣幸地享用了当年校长专用的仅容一人的“迷你”电梯。走进保留完好修旧如旧的教室,见到带有轴轮的提拉式的黑板,立即忆起1955年我刚进复旦大学求学时第一次见到这种黑板时的新奇,亲切之感油然而生,禁不住兴奋起来。

作为新一代的Lester boy, 我虽已年过85,但和雷士德的故事似乎才刚刚开始…

我与房芸芳、乔争月在雷士德工学院畅谈雷士德

我在雷士德工学院教室黑板前

执笔 江明 姚琳通 2023.10.10晚

注释:

① 乔争月,上海日报城市和建筑历史专栏作家、上海市建筑学会历史建筑保护专委会副秘书长、Qiao Shanghai融媒工作室总策划及主持人,著有《阅读南京西路》、《阅读南京路》、《外滩·上海梦》、《上海外滩建筑地图》、《上海武康路建筑地图》、《上海邬达克建筑地图》(英文作者)、《阅读上海医院建筑》,译有《邬达克》、《绿房子》等专著。

② 帝国化学工业有限公司(Imperial Chemical Industries, Ltd. ICI)英国最大的化工产品生产企业,世界最大化工垄断集团之一 。该公司在国内外拥有子公司300多家,分别在 40多个国家建有生产工厂,主要国外市场在美洲及西欧。2008年并入荷兰阿克苏诺贝尔集团。

③ 房芸芳,复旦大学历史学博士,师从熊月之教授,研究方向为上海史。先后在博物馆、图书馆工作,著有《遗产与记忆——雷士德、雷士德工学院和她的学生们》、《亦写亦祷——晚清西学东渐中的李问渔》,主编《记忆肇嘉浜》,口述采访《海外雷子情》、《四根之果》、《回忆我的父亲李毅士》,以及译作《上海岁月(1844-1849):英国早期来华传教士雒魏林与家人通信集选译》、《远东生活回忆录》等。