搜索

引言

为深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记致复旦大学建校120周年的重要贺信精神,落实全国教育大会、《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》和复旦大学第十六次党代会部署,引导广大教师大力弘扬教育家精神,不断提升服务国家能力,党委教师工作部组织开展“教育强国打头阵自主创新当尖兵”复旦大学2025年教师暑期社会实践活动。

围绕弘扬教育家精神、看中国式现代化建设成果、体悟高质量发展等主题方向,结合各专业学科特色,共有48个院系社会实践团分赴安徽、河南、贵州、甘肃、广东等24个省市开展社会实践活动,引导教师更好地了解国情、拓宽视野、深化认识,在中国式现代化的火热实践中汲取精神养分,增强使命担当。

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神以及习近平总书记致复旦大学建校120周年的重要贺信精神,2025年8月3日至8月7日,复旦大学高分子科学系一行17人,由党委书记刘顺厚带领教师团队赴云南参访德宏师范学院、国立西南联合大学旧址、南洋华侨机工回国抗日纪念馆、云南陆军讲武堂历史博物馆和滇西抗战纪念馆等地,开展以“追忆抗战精神携手共谱新篇”为主题的暑期社会实践活动。通过与少数民族主要聚集地创办的大学开展交流座谈会,实地探访中国高校在抗战时期的历史遗迹、抗日纪念馆、历史博物馆等,希望为跨地域院校的交流合作搭建平台,在实践中学习革命先辈精神,增强使命担当。

携手共谱新篇:德宏师范学院开展合作交流

8月4日,实践团队首站到访的目的地是在少数民族主要聚集地创办的大学——德宏师范学院。该校位于云南德宏傣族景颇族自治州,这是一个居住着傣、景颇、汉、傈僳、阿昌、德昂等多个民族的边境县(市),是我国连接“两亚”(南亚、东南亚)和沟通“两洋”(太平洋、印度洋)的经济、政治、友谊的合作平台和对缅经贸合作的核心区。德宏师范学院作为该地的一所重要学府,承载着为当地培养人才和赋能科技的重要作用。在德宏师范学院副校长苏军国,农学与生物科学学院院长张晓梅等老师的陪同下开展座谈会,刘顺厚书记首先介绍了团队此次参访交流的目的是加强学校与院系之间的了解,希望可以搭建合作的平台来推动教学资源的共享。高分子科学系副主任丛培红老师介绍了院系的整体情况,提出可以依托聚合物分子工程全国重点实验室的开放课题增加两校师生的科研资源共享;聚合物分子工程全国重点实验室副主任陈国颂教授为德宏师范学院的师生分享了如何设计课题思路开展科学研究,指导青年教师如何规范地撰写与申请国家自然科学基金。

德宏师范学院苏军国副校长介绍了德宏师范学院的历史沿革与发展历程,重点提出了学院目前的农业特色专业,在咖啡豆等种植、胡蜂等养殖领域处于领先地位;农学院院长张晓梅表示院系目前也在引进人才开展农业与材料领域的交叉研究,期待借助高分子科学系搭建的合作平台进一步带动院系师生的科研研究。

赤子功勋永不褪色:参访南洋华侨机工回国抗日纪念馆

8月5日,实践团队到毗邻中缅边境,坐落在滇缅公路中国段起点的南洋华侨机工回国抗日纪念馆参观学习。在73岁的退休老馆长王繁华的带领下,实践团队参观了“华侨抗战”“滇缅血线”“南侨机工”“历史丰碑”四大展厅。参观期间,王馆长满怀激情地讲解了二战时期中国远征军的英勇事迹,通过大量实物、图片等资料展示了那段可歌可泣的历史——1937年卢沟桥事变后,日本发动全面侵华战争,中国与国际社会的交通线被切断,物资供应面临困境。为打通国际交通线,获取国外的战略物资援助,滇缅公路的修筑迫在眉睫。滇西 20万各族人民,自备工具、自带口粮,投入到公路修建中。滇缅公路要越过云岭、怒山、高黎贡山等崇山峻岭,横跨漾濞江、澜沧江、怒江等急流深谷。在筑路工具原始简易,自然环境恶劣,瘴疟为患的艰苦条件下,民众日夜奋战仅8个月,便于1938年8月底将滇缅公路全线建成通车。通车后,由华侨汽车司机及修理技术人员组成的“南洋华侨机工回国服务团”从南洋各地回国参与滇缅公路的运输,他们在滇缅公路上抢运军需物资,为抗战胜利作出了巨大贡献。通过对展厅的珍贵文物、历史影像与滇缅公路遗址的实地考察,全体教师深切感悟3200余名华侨机工在“祖国召唤、慨然赴难”的爱国壮举,令人动容。

随后,实践团队沿滇缅公路旧址行走,重走南洋华侨机工的抗日之路到滇缅公路中国段的终点畹町桥。背靠祖国大地眺望对面,可以深刻地感受到祖国的繁荣昌盛,内心的民族自豪感油然而生。老馆长讲起对面粉色的瞭望站是缅甸边境的人员找到他来建造的,因为中国的基建强,性价比高。在当前局部局势动荡的大环境下,这足以说明中缅边境两国人民的友好互动,不论世界如何动荡,中国人民是爱好和平的,愿两国人民友谊长存。

追忆抗战精神:实地参观抗战纪念馆

8月6日,实践团队参访滇西抗战纪念馆,该馆是为纪念1942-1944年滇西抗战而建,全面展示了滇西抗战全史,包括了中国军队首次全歼日军一个联队的松山战役,腾冲收复战,滇西反攻最惨烈战役的龙陵会战。飞虎队援华的历史影像,中国远征军的历史与实物展示,高度还原了滇西军民与远征军共同谱写的光荣史诗,警示人们要铭记历史,珍爱和平。

抗战求学路:学习国立西南联合大学精神

8月7日,实践团队在国立西南联合大学旧址,现为云南师范大学校园内开展学习。国立西南联合大学是抗战时期由北京大学、清华大学、南开大学三校联合组建的临时大学,1937年南迁至云南昆明。在历史特殊时期的九年间,尽管条件艰苦,但师生们秉持 “刚毅坚卓” 的校训,在战火中赓续中华民族的文脉,保留中华文明的火种,被誉为中国抗日大后方的 “民主堡垒”。西南联大的办学理念和精神对中国高等教育产生了深远影响。西南联大聚集了大批中国顶尖学者,而复旦大学也在抗战期间内迁至重庆北碚,两校师生在艰苦环境中坚持学术研究,共同体现了中国知识分子的坚韧与担当。西南联大的“爱国、科学、民主”的联大精神与复旦“博学而笃志,切问而近思”的校训有相通之处,两校均强调在民族危难中坚守教育使命,培养了一批为国家作出重要贡献的人才。鉴往知来,牢记习近平总书记走访西南联大时的嘱托:“培养有历史感责任感、志存高远的时代新人,为实现中华民族伟大复兴提供有力人才支撑。”

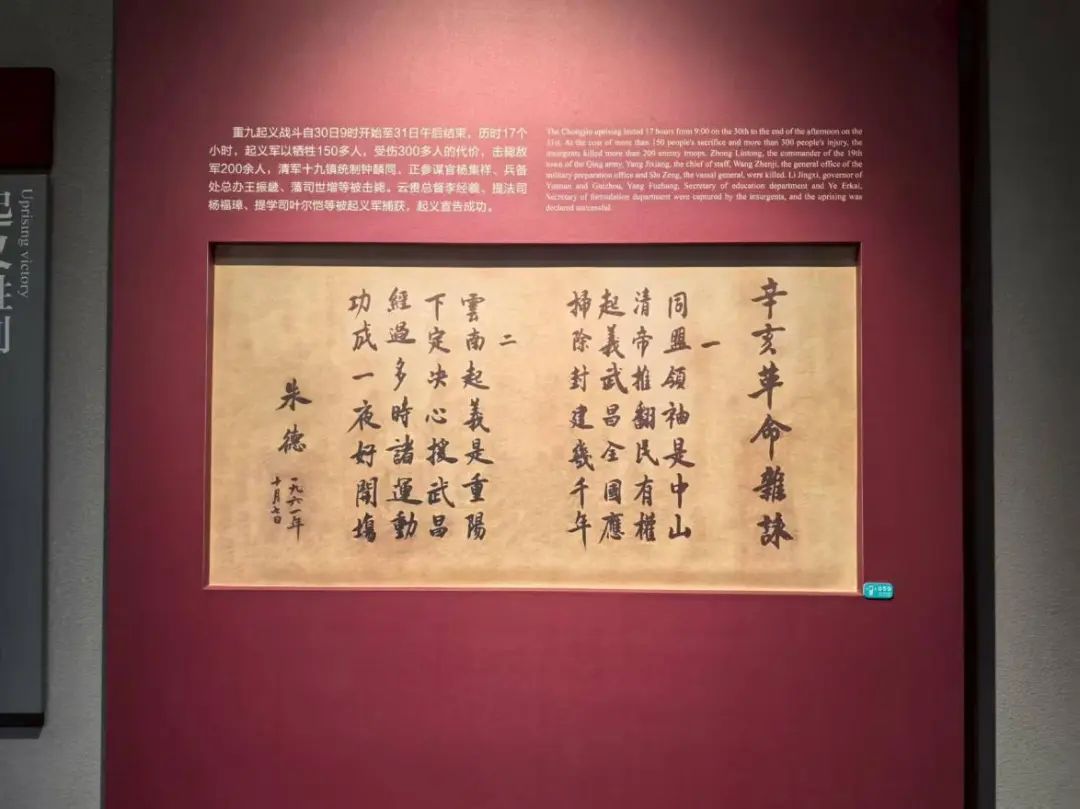

实践团队还到云南陆军讲武堂历史博物馆参访学习。博物馆在云南陆军讲武堂原址建立,以“中国近代军事教育史”和“云南革命抗战史”为主线,通过丰富的历史文物、场景复原和互动展陈,系统展现讲武堂的辉煌历程及其对中国近代史的深远影响。讲武堂先后培养了包括朱德、叶剑英、龙云、卢汉等大批军事将领和革命志士,在辛亥革命、护国战争、北伐战争和抗日战争中发挥了重要作用。特别地,《中国远征军》主题展览,全面介绍了在抗日战争时期,为保卫中国西南大后方和滇缅公路生命线,出境入缅作战的中国远征军的悲壮历史,其中许多远征军军官都毕业于云南陆军讲武堂。参观云南陆军讲武堂历史博物馆,不仅仅是一次看展览的体验,更是一次穿越百年的历史对话,是深入了解云南乃至中国近代史不可或缺的一站。

本次社会实践期间,我系通过系友徐彬淮的帮助得到国强基金会的支持,为德宏州陇川民族中学捐赠了55台办公电脑,大大改善了该中学的办公条件。我系还与德宏师范学院共同搭建了合作研究的平台,促进了优质教育资源共建共享,助力少数民族聚集地区的教育高质量发展。同时,实践团队此行深入了解了少数民族的文化与辉煌历史之路,这不仅是一次历史认知的深化,更是一次精神的洗礼。教师们深刻体会到:正是革命先辈,教育界、海外侨胞等各方力量的同心协力,才铸就了中华民族抗战的伟大丰碑。