搜索

上世纪三十年代末,美国杜邦(DuPont)的Plunkett博士及其团队在研究过程中,意外合成了聚四氟乙烯。通过深入探究,他们发现这种材料展现出了卓越的耐热、耐寒以及耐腐蚀特性。这些特性使其在当时发挥了关键作用,有力推动了曼哈顿计划中原子弹的研发进程。

在后续的几十年间,聚四氟乙烯更多独特性能不断被挖掘,例如疏水疏油、低介电常数以及自润滑等。基于这些特性,聚四氟乙烯被视作一类特种高分子材料,在航空航天、半导体、生命医疗、通讯、化工等众多重要领域都体现出了巨大的应用价值。直至今日,四氟乙烯在氟化工领域依旧占据着重要地位,是产量最高的单体,在所有含氟单体中占比超过60%。

然而,传统自由基聚合在聚四氟乙烯结构调控方面存在较大局限,至今仍无法实现四氟乙烯与极性单体的可控/活性自由基共聚反应。DeSimone、Shoichet、Ameduri等世界知名科学家都对这一单体聚合所面临的挑战进行过深入探讨,相关反应被公认为是含氟聚合物领域中最具挑战性的合成难题之一。

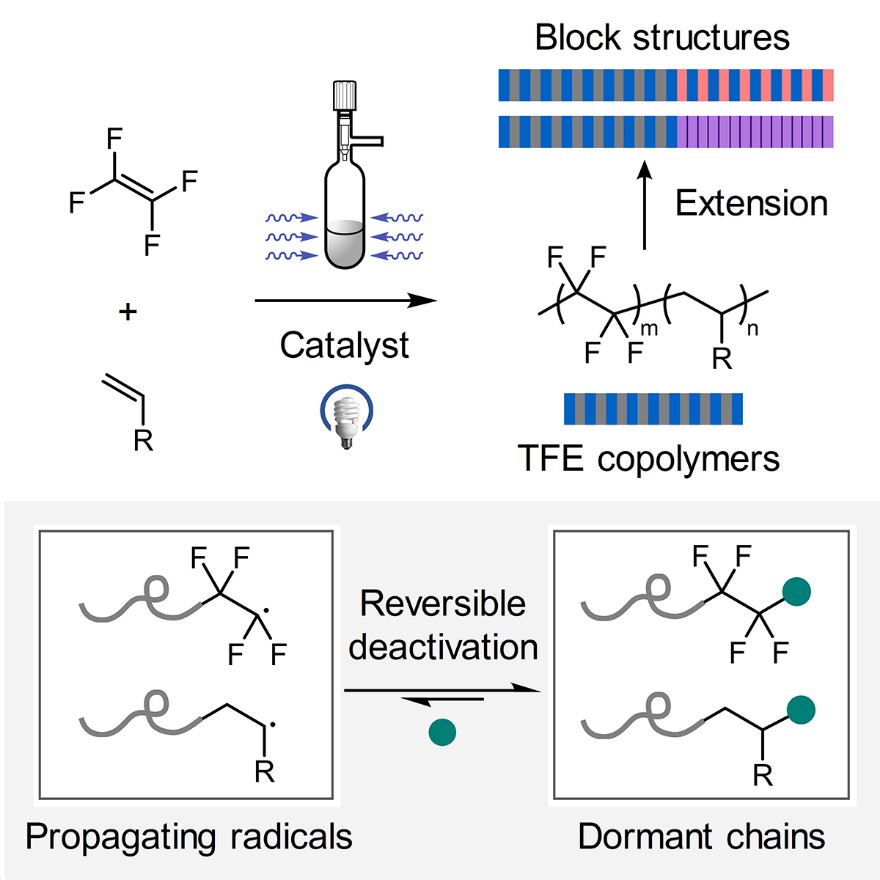

图1. 四氟乙烯可控/活性共聚示意图

近年来,复旦大学陈茂团队取得了重大突破,成功发展了氟烯烃与极性单体的可控/活性共聚反应,实现了对三氟氯乙烯、六氟丙烯、全氟烯基醚等氟烯烃共聚物复杂链结构的有效调控。从催化体系的构建,到聚合机理的深入研究,经过多年的不懈探索,该团队近期总结出了含氟单体可控/活性自由基共聚的设计规律,揭示了四氟乙烯在可逆失活调控机理中独特的化学性质。研究发现,四氟乙烯在与极性单体共聚时,倾向于产生不同的链末端结构(图1)。基于此,团队首次提出了发散式可逆失活调控策略,进一步发展了四氟乙烯的光控自由基共聚反应,实现了四氟乙烯与乙烯基醚、乙烯基酯、乙烯基酰胺等多类单体共聚物的分子量和化学组成的调节,极大地拓展了官能化聚四氟乙烯的结构范围。

在此基础上,团队对官能化聚四氟乙烯的基础性质展开研究,发现四氟乙烯共聚物在多种氟烯烃共聚物中,具有最低的玻璃化转变温度、最高的电化学稳定性以及最低的黏度指数等独特性质。这一发现为揭示四氟乙烯共聚物的构效关系、开发新型含氟材料开辟了一条全新的路径。

相关成果作为Research Article发表在Cell出版社化学领域旗舰期刊Chem上,复旦大学高分子科学系博士研究生陈凯旋为该论文的第一作者,复旦大学高分子科学系陈茂教授为该论文的通讯作者。此外,作者特别感谢国家自然科学基金、上海市科委、复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程全国重点实验室的大力支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102434

复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程全国重点实验室陈茂教授课题组(PolyMao)的研究方向包括:含氟聚合物可控合成,高性能氟聚合物材料,智能化高分子科学。相关工作请参考课题组网站:https://www.polymaolab.cn/。欢迎对课题组研究方向感兴趣的同学联系咨询加入课题组的机会(包括研究生、博士后)。