搜索

钾离子电池因其资源丰富、成本低廉和高能量密度等优势,被认为是下一代储能技术的有力候选者。然而,作为唯一的钾源,其绝大多数正极材料缺乏钾离子,并且负极在形成SEI过程中具有较大的不可逆容量损失,这使得钾离子电池面临活性离子匮乏的巨大挑战,严重限制了其商业化应用。

传统的预钾化方法,如负极化学预钾化和正极混浆补钾,虽能够有效补偿活性钾离子,但存在兼容性问题,无法与现有的电池组装技术有效集成。面对上述挑战,复旦大学高分子科学系高悦课题组通过科学智能辅助化学结构设计,开发了一种无损的基于电解液的钾离子补偿策略,能够实现100%的活性离子供给,为钾离子电池的实用化提供了新思路。

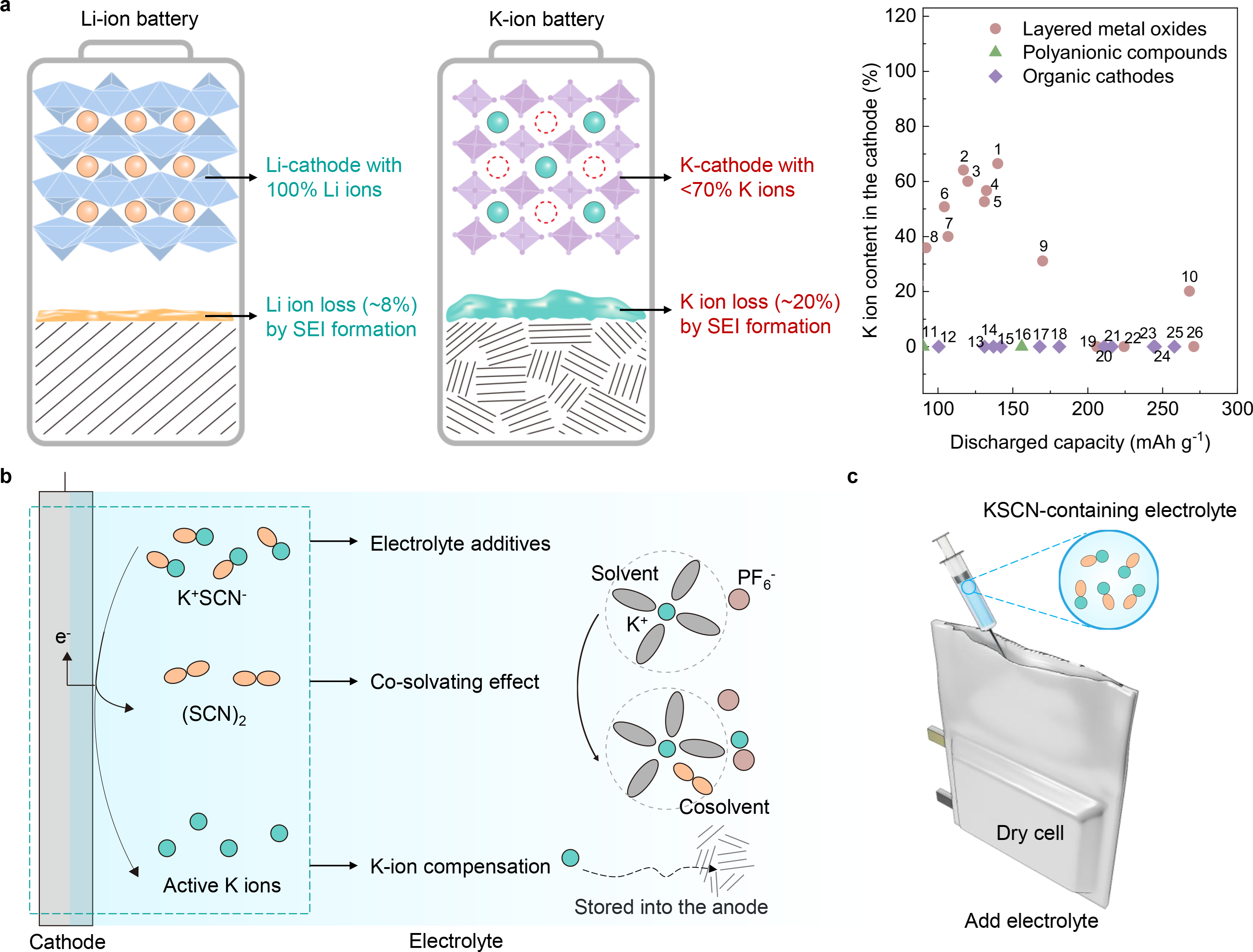

图1 基于电解液的补钾策略机理图

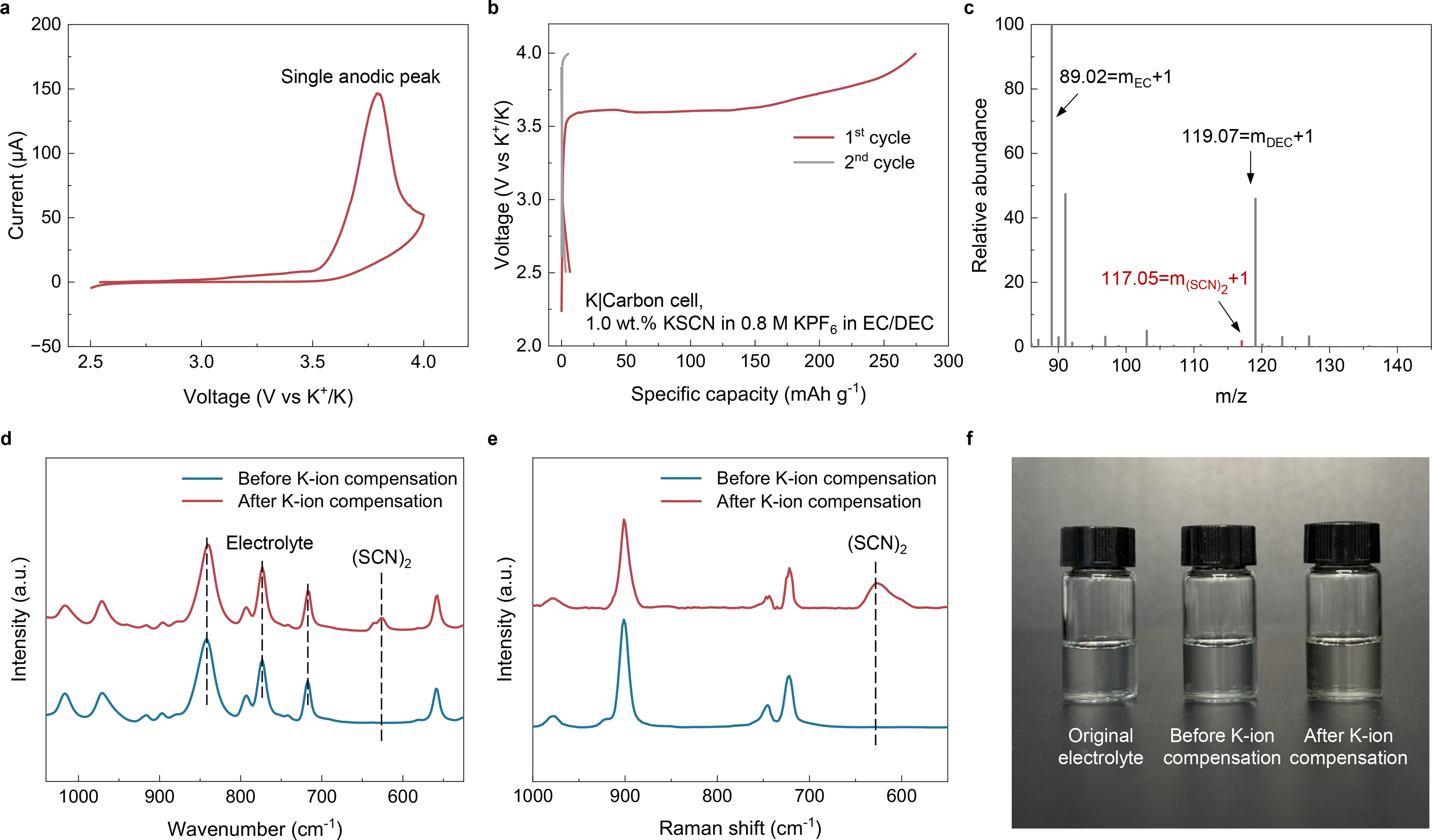

为了获得满足可溶于电解液、液态分解产物、电压窗口匹配、不可逆分解等条件的理想补钾剂,团队采用活性中心和侧基相结合的化学信息学设计原则,使用非监督学习成功筛选出硫氰化钾(KSCN)。实验结果表明,KSCN可溶于不同的电解液体系中,在3.6 V发生不可逆分解,释放出活性钾离子,同时形成电解液共溶剂(SCN)2,表现出275 mAh g-1的比容量,具备良好的倍率性能和热稳定性。

图2 基于电解液的KSCN分解补偿活性钾离子

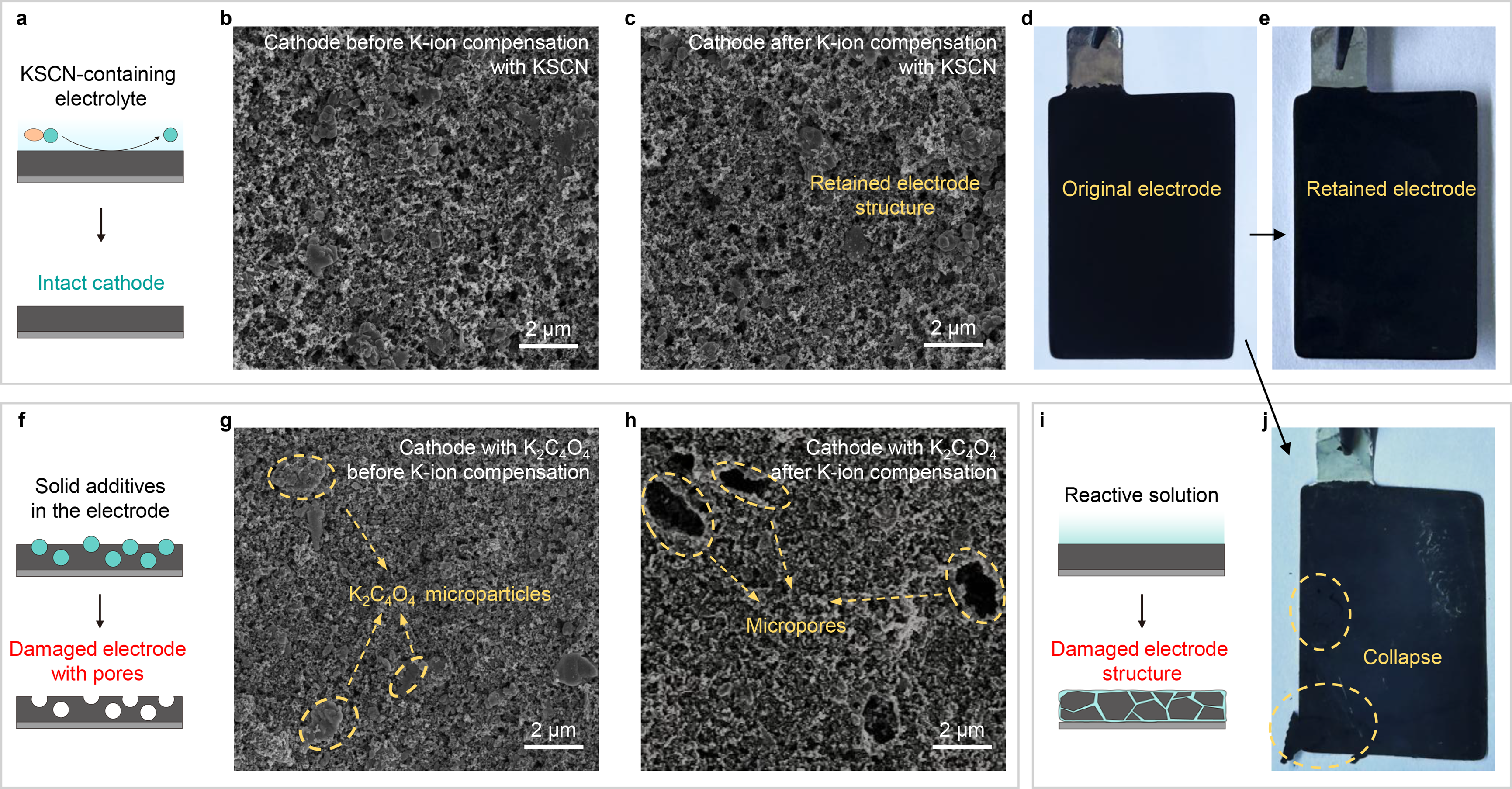

在使用KSCN进行钾离子补偿前后,电极结构保持一致。相比之下,使用方酸钾和正极混浆时,电极结构出现微孔,而使用还原性液体会导致正极粘结剂失效。这表明,基于KSCN的电解液补钾策略能够无损地兼容整个电池体系,适应现有的电池组装过程。通过分子动力学模拟,产物(SCN)2促进了钾离子的脱溶剂化,显著提升了负极的倍率性能。最后,该电解液补钾策略显著提升了全电池的比容量、循环稳定性和首圈库伦效率。

图3 电解液补钾策略对电极结构无损

此工作报道了一种新颖的钾离子补偿方法,作为钾离子电池电解液添加剂,在保持电池和电极结构无损的前提下,提供了大量活性钾离子。这种基于电解液的补钾策略致力于推进实用的钾离子电池,为电池提供活性离子开辟了新的可能性。

相关成果以Compensating K Ions through an Organic Salt in Electrolytes for Practical K-Ion Batteries为题发表于Angew. Chem. Int. Ed.上。复旦大学高分子科学系青年研究员高悦为该论文通讯作者,2023级硕士生王雯雯为第一作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金委、复旦大学聚合物分子工程全国重点实验室和复旦大学科学智能专项项目的支持。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202424516