搜索

在光催化领域,催化性能往往取决于材料的表面特性。然而,目前对有机光催化剂的研究主要集中在化学结构设计上,而对于表面结构的调控却鲜有研究。

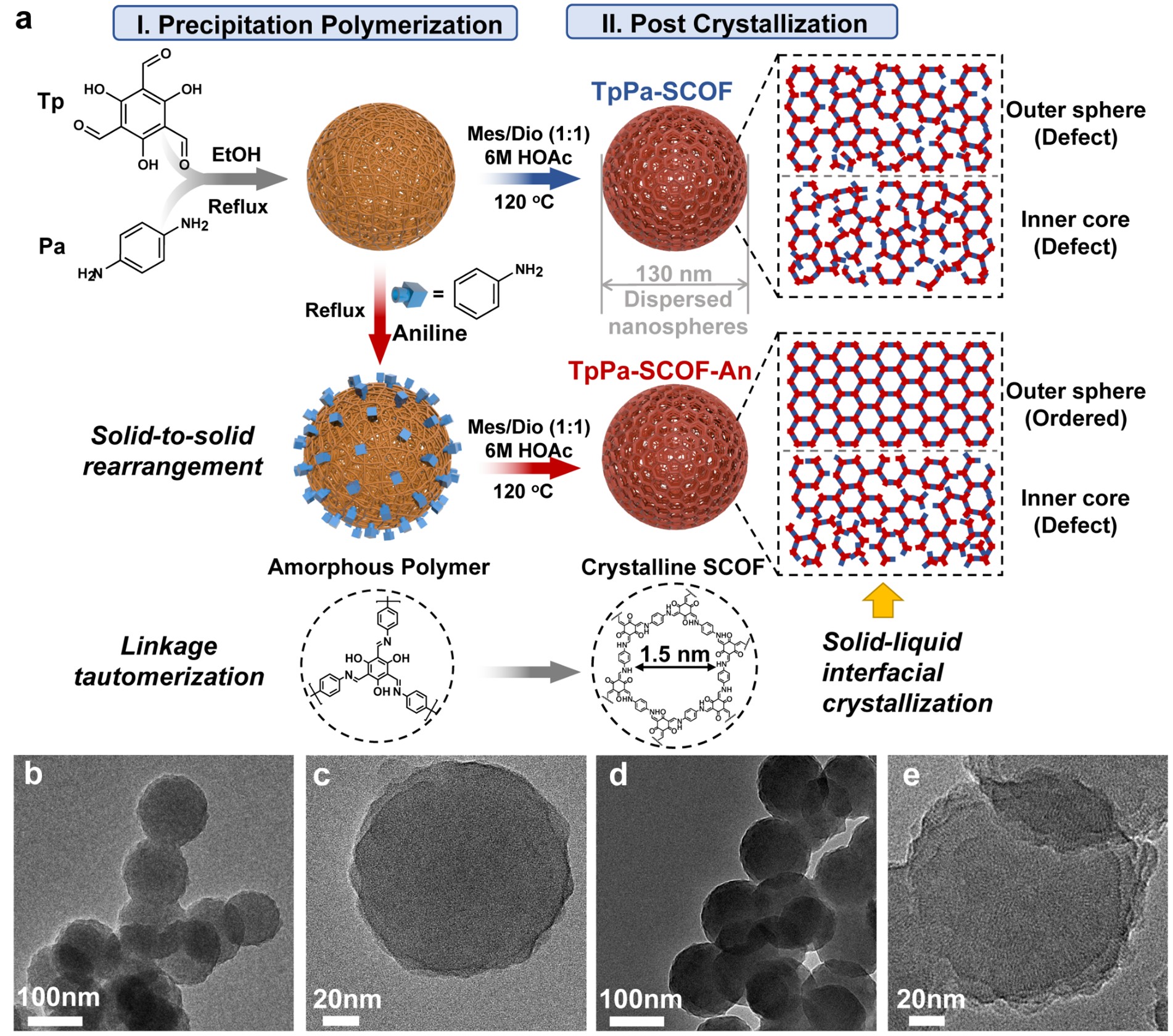

近日,复旦大学郭佳教授和合作者提出了一种“区域结晶”策略,在无定形的预聚微球上修饰单官能度的苯胺,以此作为表面调节剂,在无定形到结晶的转变过程中,通过表面的调节剂参与,可以实现COF表面有序度的显著提升。

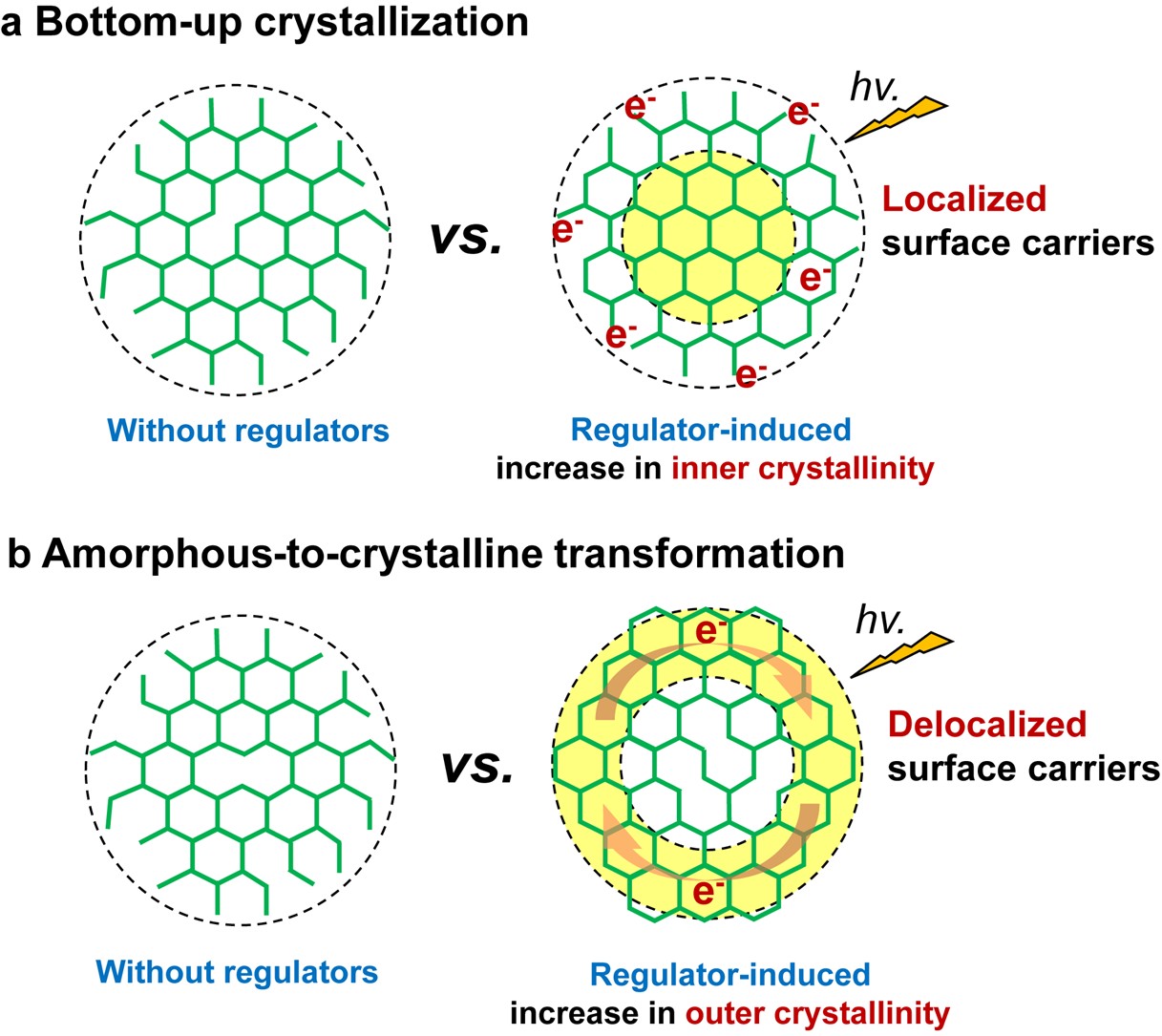

首先研究团队通过动力学模拟发现,与传统的“自下而上”COF生长方式截然不同,在无定形预聚微球表面连接调节剂,能够增强表面生长的动态可逆性,从而实现COF微球从内到外结晶度的增加。通过这种精细调控,不仅使得COF材料表面局域的结晶性增强,还能控制球形貌以及均一粒径。

在光催化制氢实验中,区域结晶策略得到的COF微球表现出了增强的性能。结构最简单的β-酮烯胺连接COF(TpPa)的光催化制氢速率达到了126 mmol g-1 h-1,475 nm处的表观量子效率为15.96%。同样利用调节剂诱导两步结晶法,制备得到了具有核壳结构的SiO2@COF(TpPa),活性材料的利用率进一步提升,其产氢速率可达350 mmol gCOF-1 h-1。

机理研究表明,表面有序结构不仅在微球中形成了内建电场能够快速在催化剂表面积累光生电子,还显著降低了COF框架与铂助催化剂之间的界面电子转移势垒。该研究为微观分子与宏观性能之间架起了一座桥梁,为设计有机光催化剂提供了新的思路。

该研究改变了分子工程设计催化剂的思路,另辟蹊径,通过表面结晶调控实现了有机光催化剂的性能提升。区域结晶策略不仅为COF的微观结构调控提供了方法,其揭示的表面电子特性与催化活性关联机制,对开发高效太阳能转化材料具有指导意义。这种晶态转化方法为调控有机材料表面性质具有一定的普适性,有望推动光催化领域的进一步发展。

以上成果发表在Nature Communications, 2025, 16, 1940,研究论文的题目为“Controlling crystallization in covalent organic frameworks to facilitate photocatalytic hydrogen production”,复旦大学林铮和吉林大学于向坤为论文共同第一作者,复旦大学郭佳教授、胡可教授和吉林大学朱有亮教授为论文共同通讯作者,复旦大学为第一单位。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-57166-1